江水澎湃,奔腾向东;江声浩荡,滋养文明。澎湃新闻《文化中国行|文脉长江》,从上海出发,溯江而上,行走长江沿岸,巡礼长江文脉。

本期走进的安徽巢湖,寻访中国艺术史的名作——石涛《巢湖图》的创作地,感受三百多年间画作内外的变与不变。

十多年前初遇石涛《巢湖图》,爱其满纸烟波与那句“且喜无家杖笠轻",不知天高地厚临过一通,然而从没想过,有一天会真正走入这样的画中,而且,据说虽历经相隔三百多年,石涛笔下的巢湖与现实中的巢湖,居然并无太多变化,在一个倏忽之变的时代,几乎让人不敢相信。

(一)

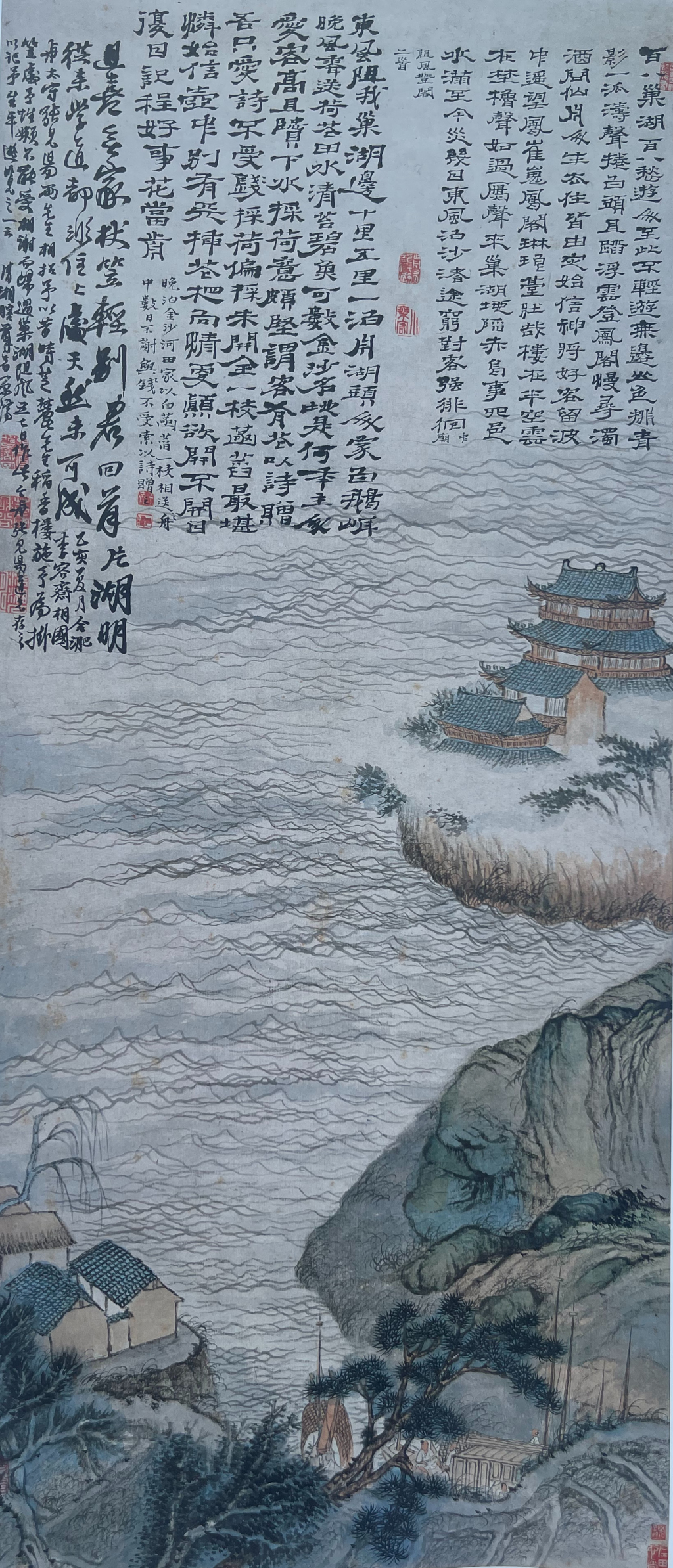

《巢湖图》是石涛晚年山水画代表作,也是现存最早描绘巢湖风光的传世名作,因其舟行巢湖遇风滞留,感田家赠莲之谊而作,集诗、书、画三绝于一纸,现藏于天津博物馆。

康熙三十四年(1695年)夏,53岁的石涛应合肥太守张见阳之邀赴庐州,居数月,以水路返回扬州时,原拟自南淝河登舟,借道巢湖,经长江顺流而下。然而船行不远即遇风雨,所谓”东风阻我巢湖边,十里五里一泊船“,不得已,归舟只好泊于巢湖中庙附近一个叫“金家河”的湖湾,霪雨霏霏,一住就是数日。

石涛滞留巢湖期间,登阁望湖,当地田家农人涉水采未绽白莲相赠,拒收酬金而索诗留念。石涛感其高洁,以诗记事:“主人爱客高且贤,下水采荷意颇坚。谓客有花以诗赠,吾只爱诗不受钱”及“一枝菡萏最堪怜”,尽显对当地民风的赞叹。此间风雅,竟成画魂伏脉——农人赠莲易诗,画僧写湖报谊,欲赠张见阳,以酬知遇,兼寄湖山壮阔与人间暖意,不想流传至今,竟成就了中国美术史的一幅经典名作。

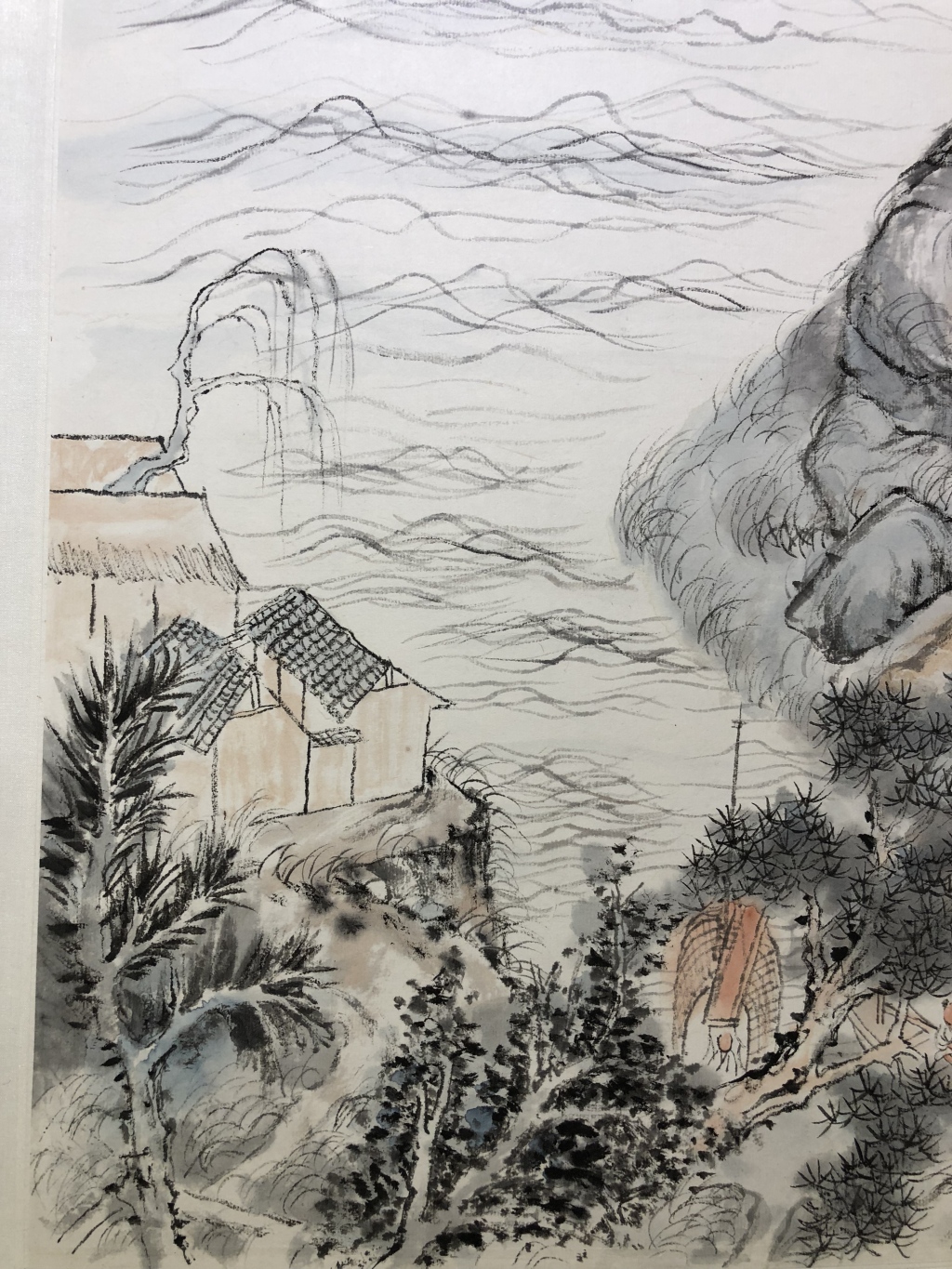

石涛晚年山水画代表作《巢湖图》

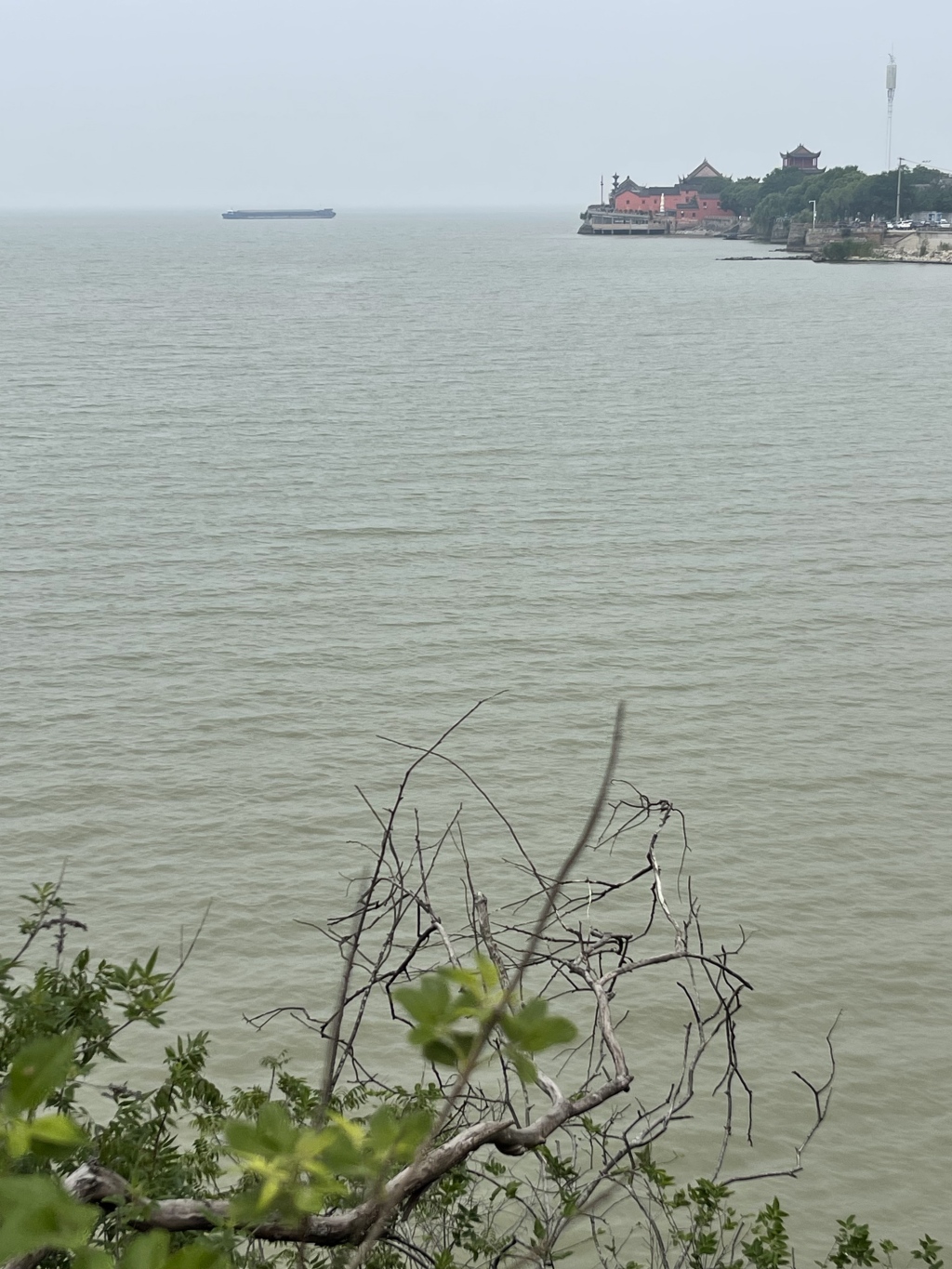

今天的巢湖

石涛突破传统全景式山水,采用“截断式”构图,取湖湾一隅分层展开。

近景农田阡陌、瓦舍草屋,是其所在的白衣庵,松干以枯笔焦墨勾斫,如黄山奇松之虬劲,柳树杂树等则以湿墨破晕,其间有岸边船埠,桅樯排列,以示船只因受风阻,停于港内,泊舟三人中,盘坐一头陀,或为自喻。

中景写浩渺湖面,以“渔网皴”线条勾浪,浓淡线条叠压间,如浪涌翻腾,密如篆隶交叠,疏似飞白透光,浪随岸势起伏,近舟处则激荡如争。远景则是巍峨的古刹中庙,似与波浪一起沉浮,三层凤阁尽显全貌,基座淡墨渍染,隐于氤氲水雾,形成“庙基若有若无”之幻境。再远处的湖中姥山岛则舍形取意,以题诗代实景。

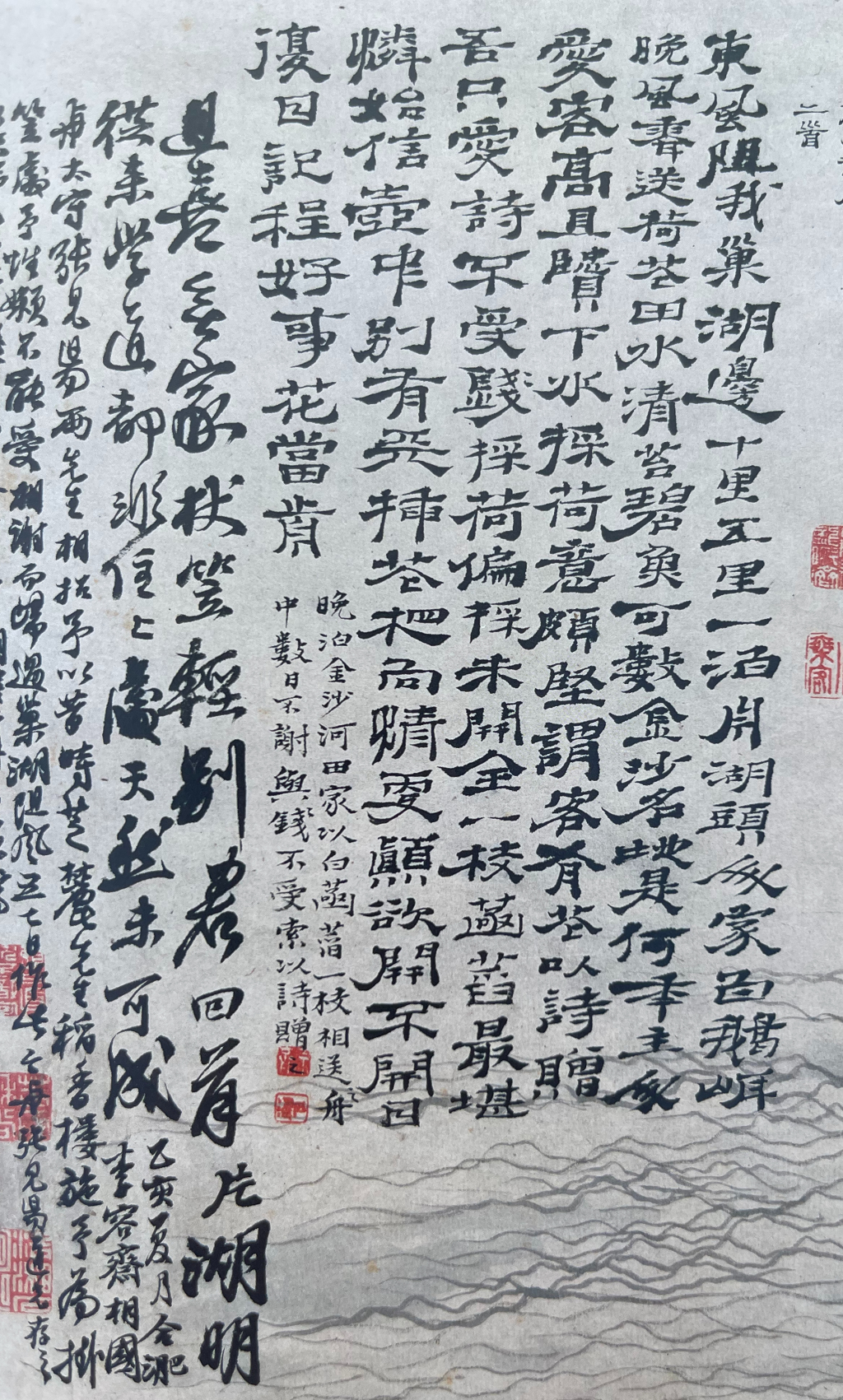

尤可一记的,还在于石涛《巢湖图》题画诗共三组,分别以隶书、行书书之。

第一组以隶书题跋,记写船至中庙阻风而登阁,其中有:

“百八巢湖百八愁,游人至此不轻游。

无边山色排青影,一派涛声卷白头。”

“巢湖地陷赤乌事,四邑水满至今灾。

几日东风泊沙渚,途穷对客强徘徊。”

第二组同样是隶书,不过相比第一组题跋更见出放逸处,开头是:

“东风阻我巢湖边,十里五里一泊舟。

湖头人家白鹅岸,晚风香送荷花田。”

诗后跋文复记晚泊金沙河,田家以白菡萏一枝相送之舟中,数日不谢,与钱不受,索以诗赠之。

第三组记写归程,风停船行,以行草书就,见出快意处:

“且喜无家杖笠轻,别君回首片湖明。

从来学道都非住,住处天然未可成。”

《巢湖图》画末长跋

画末长跋复补充创作缘起。此一构图与题跋浑然天成,打通近、中、远景,以水波贯连,动静相生,波阔辽远。画面题诗内容与书风皆随境而转。《巢湖图》的价值其实也在于更重于写生,且融纪实与写意于一炉,以画语录与“不似之似”理论的实践,包括“从来学道都非住”句,暗合其“不执于形”的禅画理念,见出石涛在清初摹古风中“笔墨当随时代”的巨大意义。

(二)

十多年前因为喜爱《巢湖图》,曾通临一过,心向往之,但几乎从未想过会到巢湖边一访《巢湖图》。

那天在合肥,安徽诗书画院副院长陈明哲说:“到合肥如果只推荐一处文化景观的话,那就是到巢湖寻访《巢湖图》,而且风貌与画中基本相符。”

这真是让人喜出望外。其后由其向导,终于一访石涛居巢湖时笔下的白衣庵与中庙寺。

从合肥南行,感觉这座城市可以“天翻地覆”四字形容,现在的城市大概是庐州旧城的数十倍,沿途高楼大厦,参差而起,玻璃幕墙,目不暇接,且一直延展至巢湖岸边。

石涛绘写《巢湖图》的地点在巢湖,距合肥市中心约有百里之遥,要到中庙时,车窗外的田野终于翻涌起新麦的绿浪,提醒这里已是远郊。近湖边,湖畔芦苇招摇一片,远远望见湖面,天光云影,一片辽阔。

先至中庙寺,停车时忽闻得一段吚吚呀呀的唱腔,凄凉而悲苦,抬头朝湖面看去,一座红墙青瓦的阁楼矗在水际,一如《巢湖图》中的远景,几乎并无多少区别——当然就是中庙寺了,这座始建于唐代的庙宇,历经多次修缮,如今仍保留着明清建筑的样式。

中庙寺寺门

中庙寺边有一片广场,搭着戏台,走过前去,原来有剧团在表演戏曲,停车时的凄苦之声即来源于此——陈明哲告知是庐剧。

这样的乡村听戏图景,久已不见了。

庐剧俗名叫“道子戏”,沉郁,多悲切之音,或谓之“以悲为美,以乐写哀”,似与悲怆苍凉的淮剧有相通处。一位着青衣的女演员正在台上如泣如诉,水袖拂过台沿,那一声 "叹十里" 的悲怆唱腔,让人动容。

庐剧演出现场

台上人唱得真切,因为那苦楚本在台下人心里腌着。湖民打渔、种地、抗水患,,人生如巢湖波涛,起落无常。戏中悲欢,或吁人伦救济,或冤情昭雪、生活申诉,必然多共鸣。

台下多为老人,烈日下或戴草帽、太阳帽,或披毛巾,密密层层围着戏台,有老太太张着掉牙的嘴,一脸投入,有须眉皆白的老汉,托腮静听,也有附近走路的、骑摩托的、拉货的、吃零食的,就那么随意将车停着,或坐或站,更多的是自带条凳马扎的村民,早已抢了位置,安心坐着;湖边柳荫下,也散落着一些听戏者——因为离戏台远,那纯粹就是听戏了。

(三)

入巢湖中庙寺。

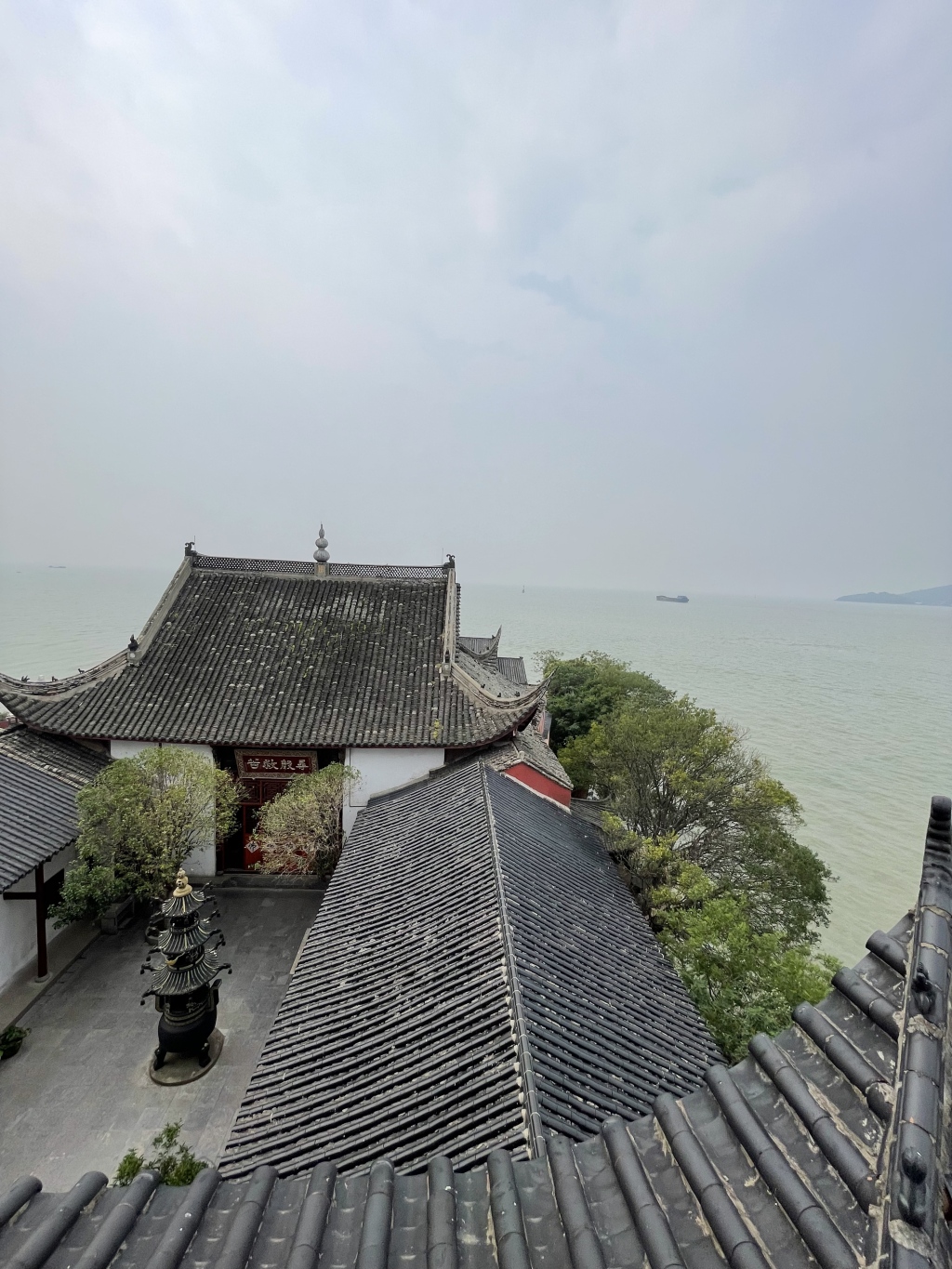

三面环水的中庙寺被称为 “湖天第一胜境” ,踞于巢湖北岸凤凰台之赭岩,因 “居巢州、庐州中间” 得名,如凤首昂然探入八百里烟波。此寺起于东吴赤乌二年,算来已是一千七百余岁了。

红砂砾岩的矶石经千年浪咬,多有洞穴,潮水撞入,声作钟鸣——大概风大,巢湖的水一浪接着一浪,一如石涛笔下的激荡。

三面环水的中庙寺被称为 “湖天第一胜境”

庙是光绪十五年合肥李鸿章募资重修,三进院落,大概十余间,映着湖光,灰砖白墙、木梁斗拱间透着一股坚毅与倔强。入门有一井,名“天湖井”,井口幽深,俯窥可见波光,据说此井直通湖心,湖悲则鸣,未知真假。

殿阁重重,匾额高悬,“人间蓬岛”、“别有湖天”……又有一匾曰“寻声救苦”,隶字,墨迹沉凝,金漆已黯。

中庙寺“寻声救苦”匾额

缘木梯盘旋而上,登藏经阁,阁并不大,但视野极其开阔:湖面浩渺,烟波接天,舟楫如芥子,点点浮沉。

极目处,湖心的姥山岛如青螺浮盏,塔影绰约,远处堤岸蜿蜒如线,村落田畴,尽成淡墨晕染。另一面,戏台已成小盒,台下听戏人如墨点,簇聚一处。

(四)

石涛《巢湖图》中,中庙寺是远景,从画作视野看,他写生处当在不远处的白衣庵——即画作左下的瓦屋、古树。

临《巢湖图》局部。顾村言,2012年

沿湖西行,可见一曲港,与《巢湖图》中相契,或是石涛系舟处,湖岸沙碛硌脚,芦荻萧萧,偶有水鸟掠波而起。

旁边即白衣庵,同样三面临湖,门前一片竹林。推门进去,才知道庵已久废,唯余石础三五,当地新建有两三间寺房,已易名为观音禅寺。

几个人行走一过,不知是用荒芜,还是用新意形容。

白衣庵湖边

行至,此时望向中庙方向,近岸处的水滨老柳,中间的苍茫湖水,远处的中庙朱阁,纯然一幅石涛《巢湖图》,就在眼前,三百多年,竟然真的是相差不大。

风声过耳,裹挟着水浪声、鸥鸣声,还有一丝丝庐剧悲腔,若隐若现地传来,坚韧而不绝——这才发现,庐剧的悲苦之声,原来一直如影随行。

2025年7月

转载请注明来自夏犹清家装公司,本文标题:《文脉长江|走进石涛画作,看安徽巢湖三百年的变与不变》

京ICP备2025104030号-7

京ICP备2025104030号-7

还没有评论,来说两句吧...