万里长江,奔腾入海,“龙头”昂起处,正是我国经济中心城市上海。

2024年,上海实现地区生产总值53926.71亿元,城市经济规模率先站上5万亿元新阶段;口岸贸易总额达11.07万亿元,稳居全球口岸贸易城市首位;“上海-苏州”集群在全球“最佳科技集群”排名中连续两年位列第五……

今年全国两会上,习近平总书记深刻阐明经济大省挑大梁必须要把握好的着力点,为经济大省进一步推动高质量发展、为全国发展大局作出更大贡献,指明了努力方向、提供了实践指南。

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和对上海“以服务国家战略为牵引,不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能,加快建成具有全球影响力的科技创新高地”等指示要求,上海聚焦建设“五个中心”重要使命,以科技创新为引领,以改革开放为动力,在稳增长促转型、挑大梁作贡献上展现新作为,在中国式现代化新征程上奋力书写高质量发展新篇章。

强功能提辐射:“大块头”要有“大担当”

上海自贸试验区临港新片区,三一重机生产基地内,每20分钟就有一台中型挖掘机下线。1月至4月,三一重机中型挖掘机产量超4000台,销量同比增长超过20%。

上海三一重机股份有限公司制造部负责人吕梁表示,企业全球研发中心在昆山,生产出口在临港,长三角完善的供应链进一步提升了企业竞争力。

一头连着无穷潜力的内陆腹地,一头通达万变机遇的国际市场,这是上海特有的地理方位,也是上海的历史方位和战略方位。

——把“港口流量”变全国“经济增量”,上海不断强化辐射服务全国经济发展的功能和能级。2024年,上海港集装箱吞吐量达5150.6万标准箱、连续15年排名世界第一,成为全球首个年吞吐量超过5000万标准箱的世界大港;上海机场航空货邮和旅客吞吐量分别达到420.6万吨、1.25亿人次,排名分别升至世界第二、第三;

——为全国经济发展浇灌“活水”,2024年上海金融市场成交总额3650.3万亿元,科创板改革持续为新质生产力和“硬科技”发展输血增能;

——2024年,上海新增跨国公司地区总部60家、外资研发中心30家,东方枢纽国际商务合作区、“丝路电商”合作先行区等重大开放平台加快建设,链接全球能级进一步提升;

——2024年,上海全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.4%左右,支持在沪国家实验室落实“总平台、总链长”定位,深化基础研究先行区建设,设立总规模1000亿元的三大先导产业母基金和未来产业基金;

“‘五个中心’建设是党中央赋予上海的重要使命。面向‘十五五’,上海‘五个中心’建设面临强化链接、强化策源、强化联动和强化带动的新要求。”上海市发展改革委副主任、上海市发展改革研究院院长张忠伟说。

今年一季度,上海地区生产总值同比增长5.1%,高于去年全年0.1个百分点,三大先导产业制造业产值同比增长7.2%,其中集成电路、生物医药和人工智能产值分别增长8.9%、2.8%和13.2%。

“挑大梁、走在前,上海有两个鲜明的发力点:一是高端产业引领带动,结构转型和动力转换加速;二是资源配置、辐射服务的功能不断提升,做强‘一带一路’桥头堡,带动东中西协作和区域融合发展。”上海社会科学院研究员、中国国际经济交流中心上海分中心秘书长陆军荣说。

创新引领未来:“新势力”澎湃新动能

拥有“海陆空”全域制造能力的上海,以龙头创新牵引长三角乃至全国产业链转型升级。

临港新片区,1.2万平方米的厂房内智能机械手臂穿梭往来,这里是上海交大智邦工业母机与智能制造共性技术中试验证基地。

“瞄准航空航天、汽车、船舶、新能源装备制造的‘四新’需求,我们解决并交付了一批关键装备或零部件产线。”上海交大智邦总经理吴俊表示,公司在枣庄、重庆等地设有制造基地和服务中心,2024年销售收入超4.3亿元,4年累计订单额超18亿元。

从布局新赛道,到谋划未来产业,上海培育新质生产力的决心和定力一以贯之、厚积薄发。

位于张江的国家地方共建人形机器人创新中心,百余台机器人有条不紊地进行倒饮料、叠衣服等训练;“造机新势力”上海时的科技与中银金租签署100架E20 eVTOL的采购订单意向协议;特斯拉首批商用储能电池从上海港运往澳大利亚,意味着更多新能源产品将实现中国生产、全球交付……

作为中国产业链供应链上耀眼的一环,上海不仅有“大而美”,还有“小而精”,协同向新发力、向实前行、向高攀登,加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

2024年,上海每3.5个小时就诞生1家专精特新中小企业,目前全市专精特新中小企业数量超1.26万家,其中,八成以上在产业链关键环节及关键领域,发挥着补短板、锻长板、填空白的重要作用。

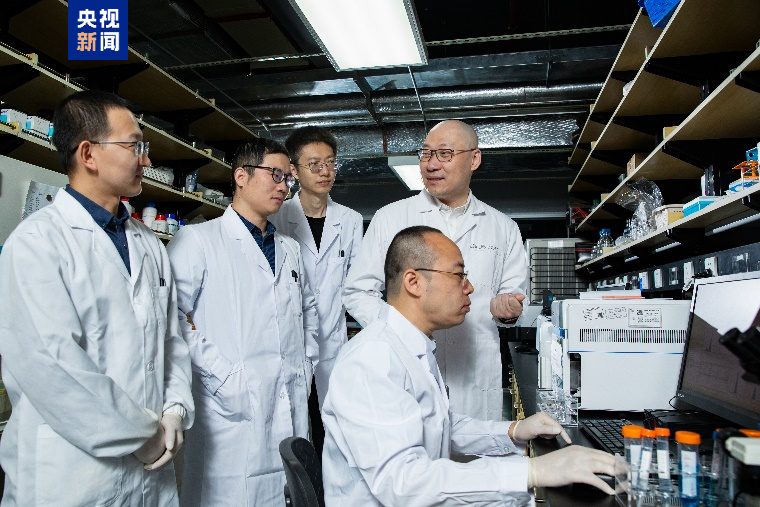

令人惊喜的是,越来越多的年轻人在科技创新和产业创新大潮中“挑大梁、当主角”,“新势力”拔节生长,动能澎湃。

位于徐汇区的“模速空间”大模型创新生态社区,吸引了100余家企业入驻,辐射带动徐汇区聚集大模型企业近400家,实现“上下楼就是上下游”“邻居就是合伙人”。空间内超千名从业者中,近三分之一是28岁以下的年轻人,很多企业创始人、CEO、CTO年龄不到30岁。

“以高端智造加速拥抱新质生产力,用数智变革全面激活发展新动能。”上海市经信委主任张英说,“上海正不断跑出一些颠覆性技术和未来产业,以此来辐射带动全国其他地区的发展。”

试制度探新路:做好“增长极”“试验田”

正是江南好时节,万物争春人争先。

国际化工巨头巴斯夫宣布在上海投资约5亿元,进一步扩大聚氨酯减振元件业务产能;丰田汽车宣布投资146亿元在上海生产雷克萨斯纯电动汽车以及丰田先进动力电池……4月以来,多家外资企业“加码上海”,彰显出对中国经济发展的坚定信心。

内畅外联、通江达海。过去几年,上海东西两翼齐飞,发挥“增长极”和“试验田”作用,为国家试制度、探新路,更好服务全国改革发展大局。

向东看,刚迎来35岁生日的浦东引领区风华正茂,昂首前行。

3月19日,中国第四家外资独资证券公司法巴证券开业,落户陆家嘴金融城。从首家外国仲裁机构韩国大韩商事仲裁院上海中心获准登记,到首批增值电信业务扩大开放试点在浦东全域实施;从发布全国首份跨境服务贸易负面清单,到率先探索数据跨境自由流动……一系列首创性改革、引领性开放成果落地,以浦东和上海为“前锋”,中国高水平改革开放不断向纵深推进。

“浦东始终以承担国家战略为使命,经济总量超常规增长、发展质量跨越式提升、城市功能不断完善,堪称改革开放排头兵中的翘楚。”上海公共外交协会会长周汉民说。

向西看,长三角一体化示范区成为探索区域一体化发展的重要“试验田”。

“总部在常州,研发中心在上海,长三角写入了我们的基因,公司和员工早已成为‘长三角企业’和‘长三角人’。”常州微亿智造科技有限公司董事长张志琦说,区域一体化发展带来的便捷给公司发展插上了腾飞的翅膀,公司研发的“视觉AI+机器人智能控制”全栈技术,有望年内飞向海外。

在长三角,创新链、产业链协同实现更高水平融合发展。嘉昆太低空经济产业发展联盟成立,吴江-虹桥、海宁-金山-浦东等一批跨省低空载客线路开通;“中欧班列—上海号”从虹桥国际开放枢纽南向拓展带启航,已实现中欧线、中俄线、中亚线全覆盖,成为长三角连接欧亚大陆的重要物流通道……

弄潮儿向涛头立,风帆更劲海天阔。

上海市委副书记、市长龚正说:“上海将按照习近平总书记的战略擘画,坚持整体谋划、协同推进,重点突破、以点带面,持续强化‘五个中心’建设的整体效应、平台效应、放大效应和辐射效应;始终坚持‘四个放在’,埋头苦干、砥砺奋进、勇挑大梁,努力在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用,为全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。”

转载请注明来自夏犹清家装公司,本文标题:《浦江潮涌征帆劲,上海以高质量发展服务全国发展大局》

京ICP备2025104030号-7

京ICP备2025104030号-7

还没有评论,来说两句吧...